La Belgique administrative

Cette page suit les recommandations de 1990 pour une orthographe réformée.

La Belgique expliquée aux Français

Les Régions en Belgique

Avertissement : cette page souffrira nécessairement d’approximations, il est peu utile d’écrire pour rétablir les faits sur des détails.

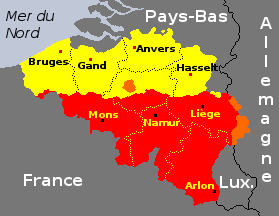

À sa création, la Belgique était composée de neuf provinces, délimitées sur la carte par des pointillés, avec pour chefs-lieux : Bruges (Flandre occidentale), Gand (Flandre orientale), Anvers (province d’Anvers), Hasselt (Limbourg), Mons (Hainaut), Namur (Province de Namur), Liège (Province de Liège), Arlon (Province du Luxembourg) et enfin Bruxelles, capitale du pays et chef-lieu du Brabant, la province du centre du pays.

Les lois de régionalisation des années 1980 et 1990 divisent maintenant la Belgique en trois Régions, la Région flamande (en jaune sur la carte), la Région wallone (en rouge) et la Région Bruxelles-Capitale, en orangé au centre du pays. Ces régions disposent de langues officielles : le néerlandais en Flandre, le français et le néerlandais à Bruxelles, et (pour simplifier) le français en Wallonie. La province de Brabant a été démantelée pour créer le Brabant flamand (en jaune autour de Bruxelles, chef-lieu : Louvain), le Brabant wallon (la bande rouge au sud de Bruxelles, chef-lieu : Wavre) et la Région Bruxelles-Capitale. La Wallonie et la Flandre comptent maintenant chacune cinq provinces.

Vous aurez remarqué un territoire en rouge en-dessous de la Flandre occidentale, il s’agit de communes très francophones qui appartenaient avant 1960 à ladite province et qui a intégré la province du Hainaut (Mons). En contrepartie, les Fourons (territoire en jaune le plus oriental) à l’époque à légère prédominance francophone, a intégré la province du Limbourg (Hasselt).

Ces communes, ainsi que d’autres limitrophes des deux Régions unilingues (Flandre et Wallonie) peuplées de personnes pratiquant l’autre langue, ont reçu des facilités pour ces populations (administration bilingue) d’où l’appelation de «commmunes à facilités». Ces «minorités» sont tellement importantes que quatre communes flamandes autour de Bruxelles ont des bourgmestres francophones. Vous trouverez plus de renseignement sur les communes belges à facilité sur Wikipedia

Combien ces minorités linguistiques totalisent-elle de membres ? Il ne peut y avoir de chiffres officiels, le recensement linguistique étant interdit en Belgique. Il s’est dit dans certains milieux que les services diplomatiques français estimaient que la Belgique comptait autant de francophones que de néerlandophones, mais cela semble exagéré (peut-être que wikileaks nous confirmera un jour l’approximation). Disons simplement que les alentours de Bruxelles comportent beaucoup de francophones, mais que les grandes villes flamandes (Gand, Anvers) en comportent encore. Par ailleurs, il existe des familles et des personnes bilingues qui ne peuvent se résoudre à se déclarer d’un sexe linguistique.

Les Communautés en Belgique

Comme si ce n’était pas assez compliqué, la Belgique est également divisée en trois Communautés : la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. La Communauté flamande s’étend sur la Flandre et Bruxelles, la Communauté française sur la Wallonie et Bruxelles, et la Communauté germanophone sur quelques communes à l’ouest de la Wallonie (en orangé). Deux communes francophones sont à facilité germanophones (les communes malmediennes), et toute la Communauté germanophone (en réalité bilingue germanophone et francophone) est à facilités francophones. Cette communauté, la seule véritablement bilingue, manifeste des désirs de devenir une Région à part entière.

Pourquoi des Régions et des Communautés ? La raison principale est probablement le statut délicat de la Région Bruxelles-Capitale. Historiquement flamande (et d’ailleurs enclavée dans l’actuelle région flamande), ses habitants sont très majoritairement francophones (rappel : il ne peut exister de chiffres officiels). Une vision uniquement régionaliste aurait pu provoquer une dérive unilingue si elle n’avait pas été décrétée bicommunautaire. Par ailleurs, la langue structure de plus en plus la politique belge, témoin la scission autour de 1970 des partis traditionnels (chrétiens, libéraux et socialistes) en partis flamands et francophones. (attention : il ne faut pas confondre francophones et wallons : les wallons sont majoritairement francophones, les Bruxellois également, mais les Wallons habitent en général en Wallonie et les Bruxellois à Bruxelles.

Quel est l’intérêt de disposer de Régions et Communautés ?

Il est vrai que si tous les pays connaissent différents niveaux de pouvoir, en général hiérarchisés (la France connait les niveaux national, le régional, départemental et municipal), la Belgique complique tout avec le «Régional» et le «Communautaire», deux types de pouvoir sous-nationaux de même niveau. Il est tout de même prévus des types d’attribution différents. Encore une fois pour simplifier, les Régions sont responsables des infrastructures (routes, bâtiments…) et les communautés des «biens personnalisables», c’est-à-dire des services aux personnes.

À y réfléchir un peu, tout s’imbrique : la santé, qui reste également une compétence fédérale, est traité d’un point de vue régional pour les infrastructures (hôpitaux) et d’un point de vue régional tandis que le pouvoir communautaire s’occupent des personnes. Un Ministre de la Santé de la Région s’occupera des Hôpitaux tandis que le Ministre de la Santé de la Communauté s’occupera de la politique sanitaire. L’un n’allant en général pas sans l’autre, et la santé restant aussi une compétence fédérale, les conflits de compétences ne sont pas toujours faciles à trancher…

Considérez la ligne de bus rejoignant Bruxelles à Waterloo, ligne de moins de 25 Km, mais qui traverse les trois Régions, et tâchez d’imaginer le nombre de ministres concernés, sachant qu’une ligne de bus concerne aussi bien les infrastructures (aménagements de la chaussée, abribus) que la mobilité des personnes. En pratique, la ligne desservira des arrêts bruxellois, traversera la partie flamande sans arrêter, puis desservira des arrêts en Région Wallonne.

Les Flamand ont décidé de fusionner leur Région et leur Communauté : ils ne disposent plus que d’une assemblée et d’un exécutif. Cela n’a pas été le cas pour les francophones : Bruxelles n’étant pas une ville wallone (ni historiquement, ni géographiquement), les Bruxellois francophones se sentent trop différents des Wallons, quatre fois plus nombreux. Les élus wallons forment donc le Parlement wallon ; les élus bruxellois francophones les y rejoignent pour le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement Communauté française.

Pour tenter d’être complet, précisons que les élus néerlandophones de Bruxelles font également partie du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale. Deux Communautés étant présentes dans la Région Bruxelles-Capitale, il y existe la Commmission communautaire française (Cocof), la Commission communautaire néerlandaise (Cocon [kokon’]) et la Commission communautaire commune (Cococ).

Pourquoi tant de peine ?

Il est difficile de ne pas faire un historique de l’évolution des populations belges. Lorsque la Belgique s’est constituée en un État à l’instigation de l’Angleterre, les populations parlaient un ensemble de dialectes néerlandais au nord du pays (dont Bruxelles), et de dialectes francophones au sud. Seule la bourgeoisie, au nord comme au sud (cela est très important) parlait le français, unique langue officielle de l’État tout neuf. De plus, l’indépendance s’est réalisée contre la couronne néerlandaise, qui a attaqué le pays en 1932 (prise d’Anvers) et a permis au Général français Belliard de s’illustrer dans la défense de la Belgique.

Si comme partout, les conquêtes sociales se sont réalisées contre la bourgeoisie, les Flamands ont connu un autre combat, celui de la reconnaissance d’une langue plus proche de leurs patois. Ce n’est que vers 1880 qu’ils ont pu être jugés en néerlandais, et qu’en 1919 que le néerlandais a été reconnu comme langue nationale, même si la bourgeoisie flamande continuait à préférer le français. Les différentes sortes de wallons étant plus proche du français, ce dernier a finalement été plus facilement adopté par les patoisants.

Le ressentiment a continué par le fait que les francophones ont longtemps négligé d’apprendre le néerlandais pour toute une série de raisons («le français est plus international que le néerlandais») ou de prétextes («c’est une langue de pèquenots»). Il existe actuellement peu de personnalités politiques francophones connaissant suffisamment de néerlandais pour devenir premier ministre fédéral.

La façon dont les fêtes communautaires ont été choisies est assez caractéristique du ressentiment d’une communauté envers l’autre. Les Flamands ont choisi le 11 juillet en souvenir de la bataille des Éperons d’Or (1311), mémorable raclée à la noble cavalerie du suzerain français. Plus proche de notre époque, c’est le jour où le peuple de Bruxelles (majoritairement flamand à l’époque) a constaté le déguerpissement de la cavalerie hollandaise de la capitale en automne 1830 qui est fêté le 27 septembre par la communautaire francophone de Belgique.

Assez ironiquement, l’historienne Anne Morelli a fait remarquer qu’il y avait des Namurois parmi les Flamands du 11 juillet 1306, et que les Bruxellois qui ont bouté le Hollandais hors de Bruxelles étaient en grande majorité flamands.

Il ne faudrait cependant pas sous-estimer l’aspect linguistique des choses : les partis politiques se sont séparés en ailes flamandes et francophones vers 1970, et ont évolué de telle façon qu’il n’existe plus de correspondances nettes entre socio-chrétiens, socio-démocrates, libéraux… du nord et du sud du pays.

Anecdote : il se raconte que lorsque Guy Spitaels a été présenté à François Mitterrand comme Président de la Communauté française de Belgique, le Président français lui aurait demandé «Combien de membres compte votre association ?». Bien qu’invraisemblable (Mitterrand et Spitaels se connaissaient bien avant), cette histoire illustre bien le sens le plus évident de l’appellation Communauté française de Belgique, à savoir l’ensemble des Français vivant en Belgique. La nouvelle appellation, «Communauté Wallonie-Bruxelles», est un pied de nez aux nationalistes flamands qui se rappelle que Brussel est originellement flamande.